*裁断の都合で表示画像と異なる柄どりになる可能性があります。

詳細情報

| 商品名: | 出帛紗 瑞花唐草文錦 |

|---|---|

| 商品種別: | 出帛紗 |

| サイズ(cm): | W27.0×H28.0 |

| 関連タグ: | ふくさ、 茶道具、 袱紗、 |

| 備考: | 裁断の都合で表示画像と異なる柄どりになる可能性があります。予めご了承下さい。 |

| その他: | ギフトラッピングサービス 対応 |

お客様レビュー

商品説明

茶道流派の一つ、表千家流などで使用される出帛紗です。織りの技と文様の美しさが際立つ龍村裂の帛紗。大切な茶席用には、その席に合った出帛紗をお選びください。季節感で選んでいただいたりと、それ一つでセンスと品格が現れます。数寄屋袋や懐紙入れとお揃いの柄でお持ち頂き、トータルコーディネートもお楽しみいただけます。茶事のお供、また贈答品としてもご好評を頂いております。茶道のお稽古をしている方なら、何点あっても重宝する出帛紗。装いに合わせて、またお好みに合わせて出帛紗を選べるようにプレゼントしてみてはいかがでしょうか? また、香炉の敷物など、インテリアのワンポイントとしてもご利用いただけます。

文様説明

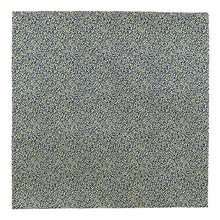

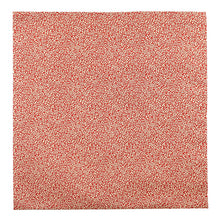

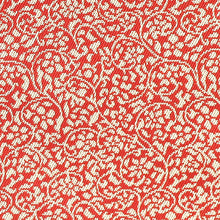

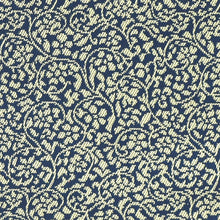

瑞花唐草文錦(ずいかからくさもんにしき)

平胡籙は矢を納める容器で、方立という箱部分に鏃を差して矢配櫛板で押さえました。大治六年(一一三一)直前に製作され、若宮神社の御創建時に奉納された平胡籙の矢配櫛板には、小花の瑞花をつなぐ優美な唐草文の錦が貼られており、製作年代の確かな日本製の錦として大変貴重なものです。

原品は縹と刈安の配色ですが、色合いを変え経錦の織技にて織り成したものです。

(出展:国宝 平胡籙 矢配櫛板 平安時代)